Die 5 wichtigsten Technologietrends

5G, Plattformökonomie, Blockchain, Logistik 4.0 und Künstliche Intelligenz: Warum Sie jetzt handeln müssen.

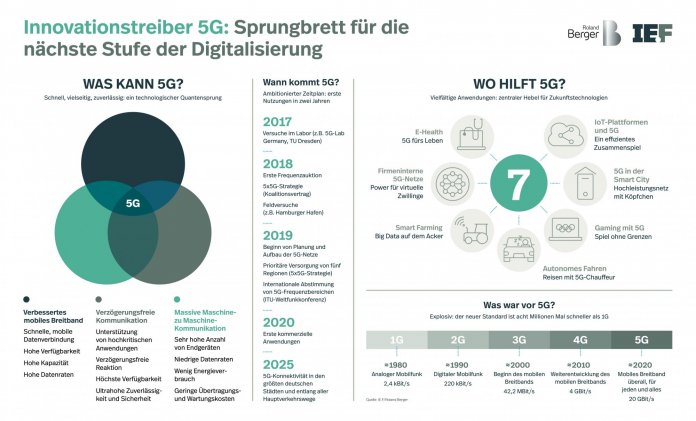

Trend 1: 5G

5G ist der erste Mobilfunkstandard, der eigens auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten ist. Doch erst müssen die Netze aufgebaut werden.

Am 19. März hat die Bundesnetzagentur den Startschuss für die Versteigerung der Frequenzen des neuen Mobilfunkstandards 5G gegeben. Während Anbieter von 5G-Technologie in Asien vor allem auf Endkunden als Nutzer setzen und in den USA als Alternative zu Festnetzanschlüssen, wartet in Deutschland vor allem die Industrie ungeduldig auf den neuen Standard. Die schnelle Datenkommunikation mittels 5G wird zum zentralen Hebel für die immer stärkere Automatisierung und effizientere Produktionsprozesse. "Fahrerlose Transportsysteme, mobile Werkzeuge, Roboter oder auch die Mensch-Maschine-Kollaboration funktionieren nur mit einer hochleistungsfähigen Funktechnologie", erläutert Klaus Fuest, Chefanalyst bei Roland Berger.

"Wenn wir nicht schnell genug sind, verlieren wir bei Industrie 4.0 einen wichtigen Technologiebereich", warnt auch Prof. Detlef Zühlke, Vorstandsvorsitzender der SmartFactoryKL. Die Forschungsfabrik hat bereits einige Anwendungen basierend auf 5G gezeigt. Unter anderem eine Sicherheitsabschaltung für einen fahrbaren Roboter oder die perfekte Zeitsynchronisation von zwei Motoren auch wenn das Funknetz überlastet ist. Eine konkrete neue Anwendung sieht Prof. Hans Schotten von der TU Kaiserslautern in Augmented-Reality-Anwendungen. Damit bekommt ein Servicetechniker Informationen in seine Brille eingespiegelt, die ihm genau die Handgriffe zeigen. "Er muss nicht 1000 Seiten starke Handbücher wälzen, sondern findet sich schnell in komplexen Szenarien zurecht", so Schotten.

Eine wichtige Neuerung von 5G gegenüber bisherigen Mobilfunkstandards ist die Option für Unternehmen, Gemeinden oder kleine Telko-Anbieter, eigene lokal begrenzte Netze zu installieren, zum Beispiel auf einem Uni-Campus oder in einer Fabrik, um Sensoren und Aktoren zu vernetzen. Dazu wird die Bundesnetzagentur zusätzliche Frequenzen bei 3,7 bis 3,8 GHz sowie 26 GHz bereitstellen. Ob dies reichen wird, ist jetzt schon umstritten. Interessant ist diese Option für die Landwirtschaft (Smart Farming). Nutztiere erhalten Sensoren, die mit Melk- und Futtersystemen verbunden sind. Oder autonome Feldroboter bekommen Anweisungen in Abhängigkeit von Wetter- und Umweltparametern.

Empfehlung: Im Moment ist der Handlungsdruck gering. Unternehmen sollten sich aber bereits Gedanken machen, wie sie 5G nutzen können, denn schnell wird es neue Services rund um 5G geben.

(Bild: Quelle: Roland Berger)

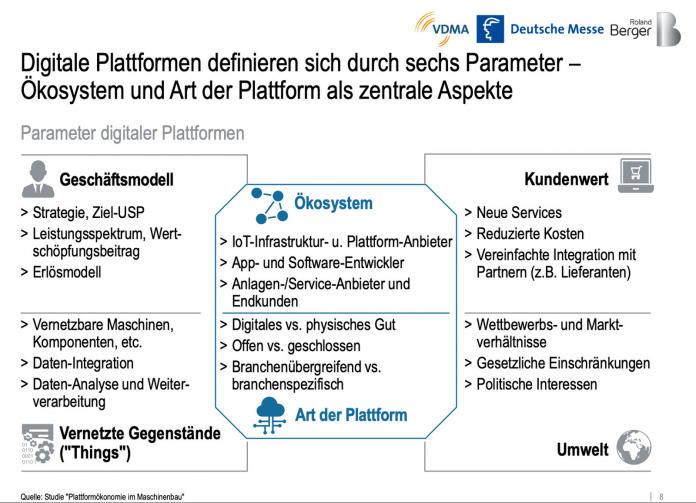

Trend 2: Plattformökonomie

Nicht alles selbst machen, sondern mit Partnern – das ist die Idee der Plattformökonomie. Marktplätze und vor allem IoT-Plattformen sind die Grundlage für neue Geschäftsmodelle.

Die Veranstaltungen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau sind so etwas wie ein Gradmesser für die Themen, die die Branche umtreiben. Der Verband stellt mehrere Themen zur Auswahl und die Mitglieder können entscheiden, zu welchen sie Referenten einladen möchten. In letzter Zeit immer ganz oben auf der Wunschliste: Plattformökonomie. Für Plattformen wie Uber oder AirBnB interessiert sich zunehmend auch der Maschinenbau. Denn deren Idee ist bestechend: Uber hat keine Autos, AirBnB keine Hotelzimmer und trotzdem vermitteln diese Plattformen Mitfahrgelegenheiten und Übernachtungen. So etwas müsste auch im Maschinenbau möglich sein, glaubt der Verband. Und tatsächlich gibt es bereits gute Beispiele, wie so etwas funktionieren könnte.

Noch herrscht aber vielerorts Verwirrung, was eine Plattform überhaupt ist. Grundsätzlich gibt es zwei Ausprägungen: Handelsplattformen wie Mercateo, Wer-liefert-was, Amazon Business, Alibaba oder Branchenplattformen wie Tapio für die holzverarbeitende Industrie, über die Unternehmen Produkte und Services wie Logistik oder Finanzierung anbieten und einkaufen können. "Diese Marktplätze werden unterschätzt", findet Volker Schnittler, Experte für Plattformökonomie beim VDMA. Der Grund: Themen wie Industrie 4.0 oder Plattformökonomie seien von den Automatisierern gekapert worden. Dabei hätten diese Themen so viel mehr zu bieten.

Zum Beispiel die zweite Ausprägung, die Internet-der-Dinge-(IoT)Plattformen wie Siemens Mindsphere oder Adamos. Vor allem dort werden neue Geschäftsmodelle entstehen, zuerst rund um die Killeranwendung Predictive Maintenance. Manche Unternehmen beschäftigen sich damit schon seit Jahren, etwa Kaeser, das in seine Kompressoren Module einbaut, die Betriebsdaten übermitteln. Durch den Vergleich dieser Daten mit Reparaturfällen hat das Unternehmen gelernt, Ausfälle vorherzusagen. So kann das Unternehmen die Wartung eines Druckluftkompressors in einer Klinik auf das Wochenende planen, wenn die Operationssäle seltener belegt sind. Damit hat sich auch das Geschäftsmodell geändert. Statt Kompressoren verkauft Kaeser seinen Kunden heute das Produkt Luft.

Das geht auch auf offenen Plattformen wie Mindsphere, die eine gute Basis für neue Geschäftsmodelle sind. Volker Schnittler vergleicht sie mit einem Haus: "Man mietet sich eine Wohnung und hat Strom, Heizung und den Lift dabei." Und man kann sich mit anderen Mietern austauschen. Zum Beispiel über neue Betreibermodelle. Statt eine Fräsmaschine zu kaufen, bezahlt der Kunde nur noch die darauf produzierten Teile, die Maschine bleibt im Besitz des Herstellers, der dazu unterschiedliche Preismodelle anbietet. So kann der Maschinenhersteller eine Fünfachs-Fräsmaschine installieren, der Kunde bucht aber nur die Funktionen einer Dreiachs-Maschine und bezahlt entsprechend weniger. Kommt doch mal ein Auftrag herein, der eine Fünfachs-Bearbeitung erfordert, kann der Kunde diese Funktion für eine definierte Zahl von Teilen gegen einen Aufpreis freischalten lassen. Eine Hürde ist, dass die Kunden ungern Informationen über Produktionsprozesse an einen Dienstleister geben wollen. "Die Anbieter müssen Vertrauen schaffen", rät Schnittler, aber wenn der Nutzen deutlich werde, würden sich die Unternehmen darauf einlassen.

Der beste Zeitpunkt, die Plattformökonomie auszuprobieren, sei jetzt, empfiehlt Schnittler. "Es gibt aber keinen Anlass zur Eile, im Maschinenbau ist die Disruptionsgefahr nicht so hoch." Eine Herausforderung sieht der VDMA-Experte in der Unternehmenskultur. Die eigene Ingenieurskunst werde weniger wichtig, dagegen steige die Bedeutung von Kooperationen. Schnittler zieht Parallelen zur Automobilindustrie. Wer Autos baut, muss nicht auch Tankstellen betreiben oder Straßen asphaltieren. Auch in der Plattformökonomie ergibt sich der Mehrwert für den Kunden aus einem Kanon an Leistungsmerkmalen, die von Partnern kollegial erbracht werden. Auch wenn die Branche sehr wertkonservativ sei, so Volker Schnittler, "die Bereitschaft ist da und es gibt bei unseren Mitgliedsunternehmen viele Ideen".

Empfehlung: Mit B2B-Marktplätzen sollten sich Unternehmen zügig befassen. Auch IoT-Plattformen sind ausgereift und erlauben den Einstieg in überschaubare Geschäftsmodelle wie vorausschauende Wartung.

(Bild: Quelle: IZA)

Technologietrends 3 und 4

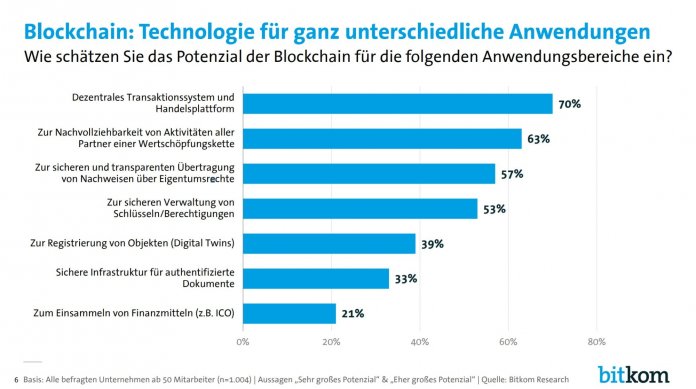

Trend 3: Blockchain

Wie kann ich einem Geschäftspartner vertrauen, den ich nicht kenne? Die Antwort: mit Blockchain.

"Blockchain hat riesiges Potenzial."

"Die Zweifel an Blockchain wachsen."

Das Bemerkenswerte an diesen Aussagen: Sie stammen beide von der Unternehmensberatung McKinsey, dazwischen liegen weniger als zwei Jahre, die zweite stammt von Anfang des Jahres. So schnell hat es noch kaum eine vielversprechende Technologie vom Hype zur Ernüchterung geschafft. Wie konnte das passieren?

Im Aufmerksamkeitssog um die virtuelle Währung Bitcoin, die auf Blockchain-Technologie basiert, hat das Thema großes Interesse erzeugt. Vor allem neue Finanzdienstleister glaubten, große Banken und Versicherungen ausschalten und durch die Blockchain ersetzen zu können. Die sorgt für vertrauenswürdige Transaktionen sowie deren Verschlüsselung und Speicherung. Blockchain ist eine Art digitales Buchführungssystem, in dem automatisch Informationen wie Verträge, Geldflüsse und vieles mehr dokumentiert wird. Allerdings geschieht diese Buchführung nicht zentral auf einer Plattform, etwa einer Bank, sondern verteilt auf viele Netzteilnehmer. Jeder "Knoten" des Netzes – das heißt jeder Computer eines Teilnehmers – erhält eine Kopie des Vorgangs. Kommt es zu Unstimmigkeiten, gibt es hunderte Zeugen, die den Vorgang überprüfen können.

Diese Hoffnung hat sich bisher so nicht erfüllt. "Man hat eingesehen, dass Blockchain für viele Anwendungen nicht sinnvoll ist", sagt Antonio Notholt, Professor für Regelungstechnik an der Hochschule Reutlingen und Sprecher des Labors für Distributed Ledger (Verteilte Buchführung) Technologies, in dem sich zehn Professoren der Hochschule zusammengeschlossen haben, um Blockchain und alternative Verfahren in die Anwendung zu bringen. Notholt ist optimistisch, dass das gelingen wird, vor allem in der Industrie.

Gerade das Internet der Dinge ist geradezu prädestiniert dafür. Eine Anwendung sind smarte Verträge zwischen den Marktteilnehmern. Beispiel: Eine Person betreibt ein Blockheizkraftwerk und verkauft Strom an eine zweite Person. Beide kennen sich nicht, die erste Person möchte aber sicher sein, dass sie das Geld von der zweiten Person bekommt. "Blockchain ist immer interessant, wenn man Geschäftspartner nicht gut kennt, sie schafft Vertrauen", erläutert Notholt.

Ein weiterer Vorteil: Einmal in die Blockchain geschrieben, können Daten nicht mehr verändert werden. Das hat viele Vorteile: Man kann damit die Herkunft eines Kleidungsstücks verfolgen, ob die Kühlkette von gefrorenen Lebensmitteln unterbrochen war oder ob der Kilometerstand eines Gebrauchtwagens manipuliert wurde. Jedes Mal, wenn etwa ein Kleidungsstück auf seinem langen Weg zum Käufer umgeladen wird, meldet es seinen Ort in die Blockchain. Ebenso meldet der Tacho des Autos regelmäßig seinen Kilometerstand.

Für die Industrie ist das eine interessante Basis für sichere Geschäftsprozesse und den Schutz von Knowhow. So könnte ein deutsches Unternehmen einen verschlüsselten Auftrag über die Blockchain an eine Fabrik in China schicken. Die Maschine entschlüsselt den Auftrag und fertigt die bestellte Anzahl Teile, aber kein einziges mehr, denn dann verfällt der Schlüssel. Weil die Steuerdaten für die Maschine nicht in der Maschine, sondern in der Blockchain gespeichert werden, kann der Betrieb in China diese Informationen nicht auslesen.

Eine andere Anwendung, interessant vor allem für die Automobilindustrie: Zu jedem Teil muss der Zulieferer Informationen aus der Qualitätsprüfung in die Blockchain schreiben. So kann der Empfänger sehen, ob alle Anforderungen erfüllt sind, eine Manipulation ist nicht möglich.

Gemeinsam mit Bosch richtet Antonio Notholt demnächst einen Hackathon aus, bei dem Studenten Ideen auf Basis von Blockchain für Elektroautos entwickeln können. Eine Anwendung könnte die automatische Bezahlung sein, wenn man an der Steckdose eines Bekannten Strom tankt. Oder wenn Elektroautos künftig Energie auch ins Netz zurückspeisen dürfen. Notholt: "Viele Firmen finden Blockchain interessant, trauen sich aber nicht. Wir wollen ihnen die Angst nehmen."

Das will auch die Deutsche Energie-Agentur dena. In einer Studie kommt sie zu dem Schluss, dass der Einsatz von Blockchain im Energiesystem schon heute sinnvoll ist. "Für Unternehmen der Energiewirtschaft ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg", so die dena.

Empfehlung: Blockchain ist für viele Unternehmen noch nicht reif, hat aber Potenzial. Unternehmen sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen.

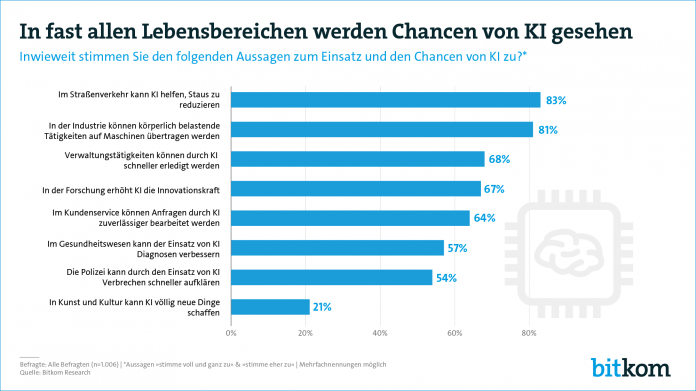

(Bild: Bitkom Research)

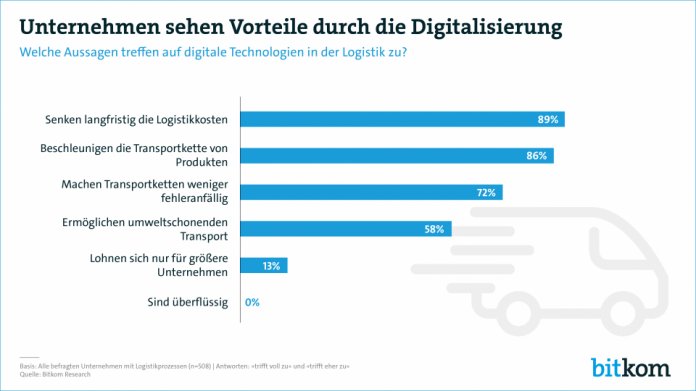

Trend 4: Logistik 4.0

Die Digitalisierung der Logistik entscheidet zwischen Erfolg und Misserfolg von Industrie 4.0.

Der Roboter greift eine Schachtel aus dem Lager, lädt sie in den LKW, der autonom ohne Fahrer zum Auslieferungshub fährt, dort wird das Paket per autonomer Drohne zum Käufer gebracht. Zukunftsmusik? Ja, aber alle erforderlichen Technologien werden schon erprobt. Dennoch: "Die menschenleere Lagerhalle gibt es bei uns nicht", versichert Markus Voss, CIO & COO Global bei DHL Supply Chain. "Wir ersetzen den Menschen nicht, die Roboter unterstützen die Mitarbeiter." Logistik 4.0 wird schon deshalb keine Menschen ersetzen, weil es diese Menschen gar nicht mehr gibt. Der Markt für Arbeitskräfte ist leergefegt. Mobile Roboter wie Toru des Münchener Herstellers Magazino ist ein Versuch, diese Lücke zu stopfen. Er unterstützt beim Ein- und Ausräumen von Ware in Lagern.

Heute sind 80 Prozent der Lager in der Industrie rein manuell, so Markus Voss, in fünf Jahren werden ebenso viele digitalisiert sein. Das erscheint ambitioniert. In einer Umfrage der Bundesvereinigung Logistik gaben 81 % an, dass ihre Firma kaum oder nur zum Teil digital arbeite. In den meisten Betrieben spielen Papier und Telefon weiterhin eine bedeutende Rolle. Doch ohne Logistik 4.0 wird Industrie 4.0 zum Rohrkrepierer. Nur durch die Digitalisierung und Vernetzung über komplette Lieferketten lassen sich neue Geschäftsmodelle realisieren wie etwa individuelle Massenfertigung (Losgröße 1) oder automatische Nachlieferung von Verbrauchsmaterial.

LAPP, Hersteller von Kabeln und Verbindungssystemen, zeigt auf der Hannover Messe eine intelligente Kabeltrommel, die an der Zahl der Umdrehungen erkennt, wieviel Kabel abgespult wurde. Geht der Vorrat zur Neige, stößt das ERP-System (Enterprise Ressource Planning) automatisch eine Nachlieferung an. "In einigen Jahren werden ERPs wie von SAP oder anderen Anbietern miteinander über Schnittstellen kommunizieren", sagt LAPP-CEO Georg Stawowy. Dann könne das Lager nachliefern, das Vorrat hat und am nächsten beim Kunden liege, oder das Kabel werde in dem Werk nachproduziert, das gerade freie Kapazitäten habe.

Solche Schnittstellen über Konnektoren zu verbinden, ist das Ziel von Industrial Data Space, einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer Fraunhofer-Institute. Ein Konnektor wurde bei Thyssen-Krupp getestet für das Abfertigungsmanagement an den Werkstoren. Der Disponent sieht sofort, wenn einer der Lkw mit Stahlteilen zu früh oder verspätet ist und kann umplanen. Der Konnektor sorgt für eine Verknüpfung mit der realen Welt, direkt mit den Apps auf den Smartphones der Lkw-Fahrer oder mit den Transportmanagementsystemen großer Logistikdienstleister.

Empfehlung: Wer die Digitalisierung der Supply-Chain auf die lange Bank schiebt, verliert bei Industrie 4.0 den Anschluss.

(Bild: Bitkom Research)

Technologietrend 5

Trend 5: Künstliche Intelligenz

KI hat ihren Schrecken verloren, die Industrie hat die Vorteile erkannt.

Er muss es wissen. Prof. Henning Kagermann, Acatech-Präsident, hat den Begriff "vierte industrielle Revolution", kurz Industrie 4.0, erfunden und bekannt gemacht. Kaum jemand weiß also besser, was es damit auf sich hat und welche Bausteine dazu gehören. Ein wichtiger ist Künstliche Intelligenz. "KI erhöht die Wettbewerbsfähigkeit, die Umweltqualität und die Lebensqualität der Menschen", verspricht der ehemalige SAP-Vorstandsvorsitzende.

Viele Menschen in den Unternehmen, in den Produktionshallen sind da nicht so euphorisch. Für sie ist KI ein Damoklesschwert, das ihre Jobs bedroht. KI – das sind doch menschenähnliche Roboter, die die Menschheit auslöschen wollen. "Sowas gibt's nur in Hollywood", beruhigt Prof. Philipp Slusallek, wissenschaftlichen Direktor am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Für ihn ist KI ein Werkzeug – nicht mehr. Zur Definition empfiehlt Slusallek einen einfachen Test: "Wenn Sie in einem Satz "KI" durch "Hammer" ersetzen, sollte es immer noch Sinn machen." Damit würden sich auch viele ethische Bedenken ins Nichts auflösen.

KI macht sich heute schon nützlich beim maschinellen Lernen etwa beim Einstudieren von Bewegungen von Robotern. Oder zum Erkennen von Schadensmustern in der vorausschauenden Wartung. Oder bei der Planung von Fabrikprozessen. Dank KI geht das sehr viel schneller und automatisch. Durch die künstliche Intelligenz wird der Umgang mit Robotern einfacher und intuitiver", verspricht Andreas Bauer, Software-Architekt bei Kuka Division Automotive. "Davon profitiert auch der Mittelstand."

Laut einer aktuellen Umfrage von Netapp unter 120 deutschen IT-Experten wird KI in der produzierenden Industrie schon für die Automatisierung repetitiver Fertigungsprozesse und für das Supply-Chain- und Lagermanagement eingesetzt. Knapp die Hälfte der Unternehmen in der produzierenden Industrie befinden sich aber erst am Anfang des aktiven Einsatzes von KI.

"KI ist wichtig, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen", sagt Bernd Hantsche, Direktor Produktmarketing bei Rutronik Elektronische Bauelemente. Anstatt starre Programme in den Rutronik-Mikrocontrollern ablaufen zu lassen, genügt es dem System zu zeigen, was man möchte und was man nicht möchte. Die KI-Technologie nimmt nun große Blöcke der manuellen, statischen Programmierung ab. Diese völlig neue Herangehensweise erlaubt es den Kunden in immer kürzeren Entwicklungszyklen immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel: Im Supermarkt müssen Endverbraucher bei der Obst- und Gemüsewaage keine Taste für die jeweilige Sorte mehr drücken, wenn Hersteller solcher Industriewaagen KI-gestützte Videosysteme einsetzen. Sie können nicht nur wie klassische Videoverfahren zwischen einem Apfel und einer Banane unterscheiden, sondern auch zwischen verschiedenen Apfelsorten.

Empfehlung: KI steckt bereits in vielen Produkten und Prozessen. Die Herausforderung für Unternehmen ist, die Möglichkeiten sinnvoll zu adaptieren und im Betrieb zu kommunizieren.

(Bild: Bitkom Research)

(jle [1])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-4341785

Links in diesem Artikel:

[1] mailto:jle@heise.de

Copyright © 2019 Heise Medien