Subaru Forester im Test: Mildhybrid in feiner Verpackung

(Bild: Gernot Goppelt)

Den Forester gibt es nur noch als unkonventionell ausgelegten Mildhybrid. Seine Stärken bleiben erhalten, der Verbrauch profitiert vor allem auf Kurzstrecken.

Der Subaru Forester kam auf den Markt, als der Begriff SUV noch nicht erfunden war. Er hätte es wohl auch nicht sein wollen. Er strebte nicht nach der Sportlichkeit, die das "S" vorgibt, er tut es auch heute nicht. Gut, die Zeiten ändern sich. Die praktische Wildwanne für den Jägersmann ist nicht mehr explizit im Angebot, dafür aber Alternativen wie die Universalkofferraumwanne Flexprotect oder die Laderaumbox mit hochgezogenen Plastikwänden, die tut es auch. Praxistauglichkeit ist Programm, auch was den permanenten Allradantrieb betrifft, dazu später.

Außen konservativ, innen gepflegt

Äußerlich ist sich der Forester auch in der aktuellen Generation treu geblieben, unspektakulär konservativ, fast schon britisches Understatement, wäre er über die Generationen nicht so gewachsen. War der erste Forester noch eine Art kompakter Hochkombi (die Rolle spielt nun der Outback), so ist das heutige Modell mittlerweile zu einem ziemlich stattlichen, recht luxuriösen, nun eben doch, SUV geworden, selbst Subaru mag sich den Begriff nicht verkneifen.

(Bild: Gernot Goppelt)

Ein Blick in den Innenraum zeigt: Die Zeiten des Hartplastik-Pragmatismus sind längst vorbei. Ich erinnere mich noch an die dritte Generation, in der ein alufarbig lackiertes, geschwungenes Stück Plastik in der Instrumententafel für gestalterischen Schwung sorgen musste. Das durchgängig verwendete Hartplastik zeigte aber jederzeit unbestechlich akustisch an, wenn der Winter nahte. Immerhin leicht zu putzen war es.

Heute ist ein sorgsamerer Umgang gefragt: Der Testwagen der fünften Generation in der Executive-Ausstattung hatte braune Ledersessel (elektrisch und Memory, versteht sich), die Instrumententafel ist überwiegend mit weichen Kunststoffen verkleidet, der Bodenbereich einschließlich Laderaum großzügig mit nicht zu dünnem Teppich bedeckt, nacktes Hartplastik zeigt sich am auffälligsten noch bei den Radkastenverkleidungen im Kofferraum. Knarzen ist kein Thema. Es herrscht gepflegte Salonatmosphäre.

(Bild: Gernot Goppelt)

Infotainment up to date

Wenn ich schon so gemütlich auf den Ledersesseln sitze und mich umschaue: Was elektronische Sicherheitssysteme betrifft, folgt der Forester dem derzeit üblichen Trend, ab der Variante Active gängige Systeme wie Spurassistent, Notbremssystem, Totwinkelassistent usw. in Serie anzubieten. Die Differenzierung der Modellvarianten Trend, Active, Comfort und Platinum erfolgt überwiegend durch weitere Komfortausstattung oder das Harman/Kardon-Audiosystem in der Platinum-Ausstattung. Natürlich gibt es Apple Car Play und Android Auto, was einige Funktionsunterschiede über die Marken hinweg mittlerweile einebnet.

(Bild: Gernot Goppelt)

Näheres dazu in der Preisliste bei Subaru, dies alles aufzudröseln, fällt mit ihr leichter. Mein persönlicher Favorit wäre der Active, denn das Harman/Kardon-System klingt mittelprächtig und Ledersitze brauche ich nicht, ansonsten ist beim Active alles "Wichtige" vorhanden. Allerdings bedeutet das schon einen Preissprung von 4800 Euro aufwärts vom Trend, der für 34.990 Euro zu haben ist und der allen genügen wird, die einfach nur fahren wollen. Für den Platinum werden 43.990 Euro fällig, im Vergleich zur europäischen Alternativen ist das aber wahrlich nicht überhöht.

Wie immer: permanenter Allradantrieb

Doch nun zum Antrieb, bei dem Subaru wieder einmal, Ehrensache, Sonderwege geht. Zunächst einmal, das ist nicht neu, setzt der Allradspezialist nicht auf einen sogenannten Hang-on-Allradantrieb, bei dem sich die Hinterachse nur bei Bedarf zuschaltet. Subaru setzt weiter auf einen permanenten Allradantrieb, bei dem der Antrieb aller vier Räder der Grundzustand ist. Praktisch macht sich das durchaus bemerkbar, denn bei Schnee, Schlamm usw. ist die Traktion einfach sofort da und das Fahrzeug lässt sich sehr transparent bewegen und steuern. Wer einen Subaru schon mal im Winter bewegt hat, weiß das zu schätzen.

Subaru erwähnt immer wieder gerne, dass es sich um einen "symmetrischen" Allradantrieb handelt. Das ergibt sich allerdings quasi von selbst, denn die Kurbelwelle des Boxermotors liegt in Längsrichtung. Alles in Richtung Hinterachse, Getriebe, Kupplung, usw. ist somit folgerichtig auf einer mittigen Linie zur Kardanwelle hin verbaut. Was allerdings nichts daran ändert, dass quer eingebaute Reihenmotoren demgegenüber in dieser Hinsicht immer einen Kompromiss darstellen.

Subaru Forester (0 Bilder) [1]

Besonders kompromissbehaftet sind diese, wenn sie elektrifiziert bzw. hybridisiert werden sollen. Bei höheren elektrischen Leistungen führt die "Hybridscheibe" zwischen Motor und Getriebe zu einer Verlängerung dieses Gebildes, was wiederum ein schrägeres Anstellen der Antriebswellen erfordert. Gerade bei geländefähigen Fahrzeugen mit ihren langen Federwegen ist das kontraproduktiv.

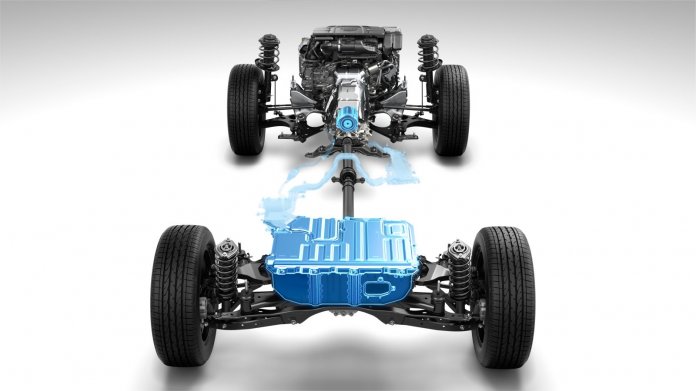

Nicht ganz so milder Mildhybrid

Auch Subarus Hybridlösung ist eigen: Da als Getriebe ein CVT ist, (der Handschalter ist passé) greift der Verbrennungsmotor am eingangsseitigen Kegelscheibensatz vorne an. Der Elektromotor ist dagegen (in Fahrzeugrichtung) an die hintere Kegelscheibe angebunden. Optisch wirkt das spontan wie ein P3-Hybrid (dessen E-Motor nur eine Übersetzungsstufe nutzen könnte). Tatsächlich ist es aber ein P2-Hybrid, der ganz normal die Gänge, pardon, die unterschiedlichen Übersetzungen, mit nutzt.

Der große Unterschied zu üblichen Lösungen: Da die E-Maschine nicht zwischen Motor und Getriebe sitzt, muss es keine flache Scheibe sein, sondern kann formal auch dosenartig in die Länge gehen, angesichts des Längseinbaus kein Problem. Da sich kein E-Motor in Querrichtung breit macht, lassen sich die Antriebswellen zu den Vorderrädern relativ lang und flach anstellen. Das steht einem Fahrzeug gut an, das nicht nur auf dem Papier eine ordentliche Geländegängigkeit bieten will.

Zurück zum Hybridsystem: Während heutzutage die meisten Automobilhersteller bei Mildhybriden auf 48-V-Lösungen setzen, weil bis 60 Volt in Werkstätten keine besonderen Sicherheitsanforderungen gegeben sind, nutzt Subaru eine Spannungslage von 118 Volt. Das sei ein Vorteil, weil daher der Elektromotor das Fahrzeug auch alleine antreiben könne. 48-V-Lösungen wie die von Stellantis (Fiat, Jeep, Alfa Romeo) zeigen allerdings, dass es auch mit weniger Spannung geht. Eine elektrische Leistung von 12,3 kW, wie sie der E-Motor des Subaru bietet, bringen auch 48 Volt nicht annähernd in Verlegenheit.

Wie fährt sich das?

Tatsächlich gestaltet sich das Anfahren nicht ganz so bruchlos wie bei nicht-hybridisierten Antrieben von Subaru sowie generell von Fahrzeugen mit Drehmomentwandler gewohnt. Vermutung: Es ist nicht der E-Motor, der die etwas unruhigeren Übergänge bewirkt, sondern das Zukuppeln des Verbrennungsmotors, denn das Anfahren erfolgt zunächst einmal rein elektrisch, Rangiervorgänge übrigens auch.

(Bild: Subaru)

Aber es gibt ja den unscheinbaren Knopf am Lenkrad, Aufschrift "SI-Mode", mit dem sich das Verhalten beeinflussen lässt. "S" steht für ein eher sportliches Ansprechverhalten, "I" für den Intelligent Mode, bei dem unter anderen das Ansprechverhalten des Gaspedals sanfter ist. Im Alltagsbetrieb empfand ich ihn als angenehmer, weil es sich damit deutlich weicher anfahren ließ, auch wenn er das leichte Ruckeln nicht völlig eliminieren konnte. Zum "Toggeln" der beiden Modi genügt übrigens jederzeit ein Knopfdruck.

Der Forester ist kein ganz leichtes Auto, die Leergewichte variieren je nach Ausstattung zwischen 1656 und 1692 kg, knapp hundert kg mehr als die nicht hybridisierte Version. Der direkte Vergleich ist nur bedingt möglich, weil es hierzulande nur noch die Hybridversion gibt. Demgegenüber steht eine Leistung von 110 kW des Boxer-Benziners, andere Motoren sind hier nicht zu haben. Zwar hilft der E-Motor mit seinen 12,3 kW etwas nach, aber das macht aus dem Forester keinen Sportler. 11,8 Sekunden auf 100 km/h auf dem Papier sind heutzutage bestenfalls mittelprächtig.

Verbrauch, Fahrwerk, Fazit

In der Praxis herrscht aber kein ernsthafter Mangel. Dank CVT zieht er bei Bedarf linear voran, zum Überholen auf der Landstraße reicht das Gebotene. Immer wieder schön zu erleben ist dabei die Laufruhe des Boxermotors: Selbst bei hohen Drehzahlen gibt es keine Vibrationen, kein Dröhnen, er klingt zudem in allen Bereichen angenehm, obwohl jederzeit präsent. Man wird die volle Leistung ohnehin selten nutzen: Der Forester mag es gelassen und übertragt das irgendwie auf den Menschen am Lenkrad. Ich bleibe dabei: Eigentlich ist nur er ein UV, das S gaukelt er nicht vor.

7,5, 7,5, 7,5 …

Was den Verbrauch betrifft, könnte ich nun ganz lapidar sagen: 7,5 Liter/100 km. Tatsächlich landete der Verbrauch ziemlich unabhängig von der Streckenführung immer wieder bei diesem Wert, Ausnahme Autobahn natürlich, dort geht es jenseits der 120 km/h natürlich aufwärts. Weniger waren aber nur unter Idealbedingungen gelegentlich machbar, andererseits hielt sich der Forester auch im artfremden Stadtbetrieb vergleichsweise zurück.

(Bild: Gernot Goppelt)

Hier bewährt sich die Mild-Hybridisierung, die gewissermaßen eine mäßigende Wirkung auf den Verbrauch zeigt. Ohne sie dürften gerade bei kürzeren Strecken deutlich höhere Werte auf der Uhr stehen. Übrigens soll die Batterie mit ihren bescheidenen 0,6 kWh in Verbindung mit dem E-Motor eine rein elektrische Reichweite von 1,6 km ermöglichen. Das darf man aber ruhig als akademische Angabe betrachten, denn allenfalls bei leichten Gefällen fährt der Forester mal elektrisch – 12,3 kW für fast 1700 kg ergeben nun mal kein allzu performantes Leistungsgewicht.

Fahrwerk: Komfortabel aber sicher

Insgesamt fügt sich der Antrieb ein in einen Fahreindruck, der vor allem von Komfort und freiwilligem Vor-sich-hin-Cruisen geprägt ist. Die Feder-Dämpfer-Abstimmung ist eher gemütlich, harte Schläge aber umgekehrt auch unterdämpftes Nachschwingen bleiben aus. Auf Landstraßen wankt der Aufbau gerne mal ein wenig, ohne dass die geländegängigen Federwege aber mit echten Nachteilen verbunden wären. Im Gegenteil lässt sich der Forester ziemlich zielgenau und praktisch ohne Seitenneigung durch Kurven steuern, das Gefühl von Fahrsicherheit ist hoch. Der Geradeauslauf ist nicht messerscharf, hier dürften die Reifen eine Rolle spielen, Marke Bridgestone Dueler, die als Offroad-Reifen auch ein wenig Gelände können müssen. Davon abgesehen passt das Lenkgefühl zum Fahrzeugtyp, nicht ausgesprochen direkt, gut balanciert und keinesfalls synthetisch.

(Bild: Gernot Goppelt)

Kurz erwähnt sei noch das so genannte "Active Torque Split": Wie gesagt, hat der Forester einen permanenten Allradantrieb, die Kupplung in Längsrichtung dient aber nicht dazu, die Hinterachse zuzuschalten, sondern die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse abweichend vom Standardwert 60:40 zu variieren. So lässt sich zum Beispiel bei Kurvenfahrt Drehmoment nach hinten verschieben, um ggf. einem Untersteuern entgegenzuwirken. Subaru wertet hierfür diverse Sensoren aus, zu spüren ist davon im Fahrbetrieb nichts – außer eben ein auffällig stabiles Kurvenverhalten für einen solchen Hochwagen.

Hält, was er verspricht

Wie immer stellt sich nun die Frage: An wen richtet sich der Subaru Forester, wer wird mit ihm glücklich? Vorbei sind endgültig die Wildwannen-Zeiten, der Forester ist so sehr für den rauen Alltag gedacht wie eine Barbour-Wachsjacke vom English Shop. Heißt: Er kann Gelände, richtig gut sogar, hält es aber sozusagen unauffällig in der Hinterhand. Er spricht sicherlich Kunden an, die gerne mal einen Ausflug in die "Countryside" unternehmen, hier bietet er Reserven wie nur wenige andere Fahrzeuge dieses Formats.

Auch im Umfeld von Wald, Weinbergen usw. zeigt er seine Stärken, aber für ein reines Nutzfahrzeug geht es im Innenraum mittlerweile eigentlich zu gediegen zu. Man könnte es auch so sagen: Der Subaru Forester verspricht nichts, was er dann im Ernstfall nicht liefern kann. Damit wird er weiter seine Freunde finden. Dass kürzere Strecken nicht mit übermäßig hohem Verbrauch bestraft werden, ist ein spürbarer Fortschritt.

Die Kosten für die Überführung wurden von Subaru übernommen, jene für Sprit vom Autor.

Datenblatt

| Hersteller | Subaru |

| Modell | Forester 2.0ie Lineartronic |

| Motor und Antrieb | |

| Motorart | Mildhybrid Benziner |

| Zylinder | 4 |

| Ventile pro Zylinder | 4 |

| Hubraum in ccm | 1995 |

| Leistung in kW (PS) | 110 (150) |

| bei U/min | 5600 |

| Drehmoment in Nm | 194 |

| bei U/min | 4000 |

| Antrieb | Allrad |

| Getriebe | CVT |

| Fahrwerk | |

| Spurweite vorn in mm | 1565 |

| Spurweite hinten in mm | 1570 |

| Wendekreis | 11,6 |

| Reifengröße | 225/55 R18 |

| Maße und Gewichte | |

| Länge in mm | 4640 |

| Breite in mm | 1815 |

| Höhe in mm | 1730 |

| Radstand in mm | 2670 |

| Kofferraumvolumen in Litern | 509 |

| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1768 |

| Zuladung in kg | 492 |

| Dachlast in kg | 80 |

| Tankinhalt in Litern | 48 |

| Fahrleistungen | |

| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in Sekunden | 11,8 |

| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 |

| Verbrauch | |

| Verbrauch WLTP in Litern/100 km | 8,1 |

| CO2-Emission WLTP in g/km | 185 |

| Testverbrauch | 7,5 |

| Daten Stand | September 2022 |

(mfz [3])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-7256595

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_7256607.html?back=7256595;back=7256595

[2] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_7256607.html?back=7256595;back=7256595

[3] mailto:mfz@heise.de

Copyright © 2022 Heise Medien